油价下跌对航空公司的影响_油价跌了航运不涨

1.原油下跌利好哪些板块?

2.随着国际油价大幅度下跌,是不是能带动汽车行业的发展呢?

3.国际油价大跌对世界经济有何影响?

4.现在船舶航运业要多久才能走出低谷?

原油下跌利好哪些板块?

1.航空业:石油是大宗商品价格的指标,也是全球工业的血液。国际油价大幅下跌,交通运输将受益,尤其是航空公司。由于石油成本占很大比例,油价下跌将节约成本。

2.航运业:与航空板块相同,航运企业运营成本的主要组成部分是燃料油。油价下降对航运业直接有利的,有助于提高上市航运公司的经营能力。与此同时,油价下跌,各个国家原油的进口需求增加也将使运输需求飙升,进一步激活行业整体利润增长。

3.汽车行业:油价大幅下跌,对传统汽车消费有利,但油价下跌,新能源汽车优势不再存在,导致人们购买新能源汽车的意愿下降。

原油大跌对经济有什么影响?

对经济的影响是双重的。积极效应是社会通胀水平下降,油价降低消费成本,消费带动经济增长。此外,由于原油价格暴跌,服装行业在原材料上的支出也将减少。美国页岩气公司责任困境爆发,新材料行业将面临考验。随着该领域经济低迷水平的提高,可能会出现通货紧缩格局。就全球而言,原油暴跌对中国石油消费有利,对石油生产国有利。然而,当石油生产国因原油暴跌而缺乏利润时,自身的问题会影响全球经济。

随着国际油价大幅度下跌,是不是能带动汽车行业的发展呢?

油价的下跌带动汽车的发展其实并不大,因为我国新能源汽车的发展一直都没有落下。

汽车工业的许多环节都与石油密切相关,因此油价的波动对汽车工业有着直接的影响。同时,油价波动引发的连锁反应凸显了中国汽车产业结构存在的问题,汽车产业结构调整势在必行。不难理解,一方面是近年来新能源加速,导致石油市场产能过剩,现在全球疫情蔓延,交通、航空、航运、炼油等行业对石油的需求不断减少。因此,原油过剩直接导致油价下跌。这种变化体现在汽车行业,会给国内老牌汽车行业****带来很多喘息的时间。

估计在短期内市场不会缺少讨论的声音。一部分人认为,由于原油价格的上涨,新能源汽车的前景将变得难以预测。一些业内人士表示,一方面,由于油价下跌,燃油车使用成本降低,引发了投资者对新能源汽车需求的担忧;另一方面,由于补贴退坡,造车成本仍较高,投资者对新能源汽车行业未来发展前景感到担忧。

如果原油价格继续下跌,这一担心是不合理的,汽车每公里的运营成本差距将进一步缩小,尽管纯电动汽车的成本相比于普通电动汽车仍有优势,但考虑到充电成本和时间问题,一些消费者在面对新能源汽车和燃料汽车时可能会考虑重新投票。在车企方面也有统一的看法,燃油车用油成本的降低,对传统车企的生产制造无疑是一个利好,但也会给本身就投入较高成本的新能源汽车行业带来一些新的压力。当然,也有一些人认为新能源汽车的前景在原油价格大幅下跌的情况下依然强劲。

另一方面,由于石油价格的下跌,使我国石油成本大幅下降,除了汽油、柴油价格的下调之外,更重要的是一系列工业生产所需的石油原料的成本会降低,甚至可能直接导致下游产业链的成本下降。而且目前中国的燃油零售价已经接近地板价格,所以相对于燃油汽车而言,相对于其降低成本的影响可以很大程度上被忽视。还有业内人士指出,从目前的市场状况来看,燃油车和纯电汽车已初步分化出不同的使用场景,未来新能源汽车的发展前景将更加明朗,更侧重于如何降低?三电?等核心零部件的成本和提高效率,降低生产成本,提高产品的性价比,所以原油价格下跌对新能源汽车行业的影响将只是一个维度。

但效果不会马上出现,只有时间才能最终判断变化带来的结局。无论原油价格战最终走向如何,新能源汽车行业的未来都不应该只是被动。

国际油价大跌对世界经济有何影响?

国际油价下降对全球经济的影响需要从两个方面看,有积极和消极的两方面影响,具体如下:

1、从积极面看

1)国际油价下降首先会降低能源成本,促进制造业复苏与发展,从而有利于全球经济复苏进程;

2)低油价会刺激全球原油市场需求增加,尤其是中国、印度等发展中国家,对于原油的需求和储备增加,有利于经济增长。

2、从消极面看

短期内国际油价急剧下降会使全球市场对未来一段时期的经济增长预期和市场需求预期下降,从而不利于经济复苏进程。例如在全球石油期货交易市场,看空原油导致的全球金融市场的预期降低会直接影响全球未来的经济增长预期,而对未来全球经济走势预期变差会引发各国产业界对未来增长信心不足,进而削减投资,减缓经济复苏进程。

由此而形成的低油价格局,将令包括沙特和俄罗斯在内的产油国经济遭遇严峻挑战。股市震荡加剧,财政压力加大,而如果超低油价一直持续下去,很多产油国将面临致命压力,同时,也会对美国产生巨大影响。

扩展资料

国际油价暴跌的原因

油价暴跌,从经济学的角度来分析,市场供需不平衡是重要原因之一。原油通常与经济运行紧密相关。由于产油国受到国际政治影响不断地调整产量,使得原油价格受到供需两方面的扰动。而此次备受市场瞩目的OPEC+会议最终意外“谈崩”,沙特表示,如有需要将增产,这对于当前“神经紧张”的油市来说,可谓是重重一击。

就需求端而言,疫情的暴发,使大量航班取消,不少企业停产,旅游业陷入萧条,全球经济活动节奏显著放缓,原油需求也随之大幅下滑,从而造成石油市场疲软,也给世界经济的增长前景蒙上了浓重的阴影。

就供给端而言,“降价+增产”是油价暴跌的导火索。原油重挫,首先是受到了需求塌方带来的压力。随后,各产油国为了自保,打破了过去脆弱的减产协议,其中沙特等国甚至选择增产来保障自己的财政收入。这就意味着原油市场出现了需求塌方、供应增加的双杀局面,导致国际原油价格出现了罕见性的下跌。

为了稳定国际油价,以沙特为首的OPEC取“限产保价”措施。此前的石油减产协议将在今年的3月底到期,业界人士普遍推测近期将签订新的协议。其方案是将现有210万桶/日减产延长至2020年底,同时,额外减产150万桶/日,相当于全球需求的1.5%左右。在额外减产方面,OPEC成员国削减100万桶/日,非OPEC成员国则削减50万桶/日。

但这一方案没有得到包括俄罗斯在内的非OPEC产油国的支持。随着谈判破裂,沙特打出了“降价+增产”的“组合拳”,一举震惊了国际能源与金融市场。在展示其国际原油市场“独特地位”时,这种“杀敌一千,自损八百”的行为也让沙特率先尝到了油价下跌的滋味。

人民网—国际原油价格暴跌 油市寒冬已至?

人民网—国际油价波动对全球经济的影响

现在船舶航运业要多久才能走出低谷?

全球经济经历2010年的恢复性上升,经济增速在2011年开始放缓。发达国家经济受主权债务危机影响,金融市场起伏不定,特别是欧元区(除德国外)失业率居高不下,需求出现了下降。而新兴国家经济体通胀持续高企,影响了经济增长速度。

由于近期经济不确定性加剧,全球经济风险上升,世界贸易组织(WTO)将2011年全球贸易增速预期由6.5%下调至5.8%。其中,将发达成员增速从4.5%下调至3.7%,发展中成员的增速从9.5%下调至8.5%。

贸易增速下滑给全球航运业界带来了较大冲击,再加上航运业运力过剩现象表现突出,2011年全球航运市场极度低迷,其衰退程度甚至超过此前的金融危机时期。

供需失衡运价跌回十年前

受经济放缓等不利因素影响,全球大宗商品需求减速,以及整个航运业的运力过剩现象严重,被视为全球经济先行指标的波罗的海国际干散货综合运价指数(BDI)继续领跌全球大宗商品市场。

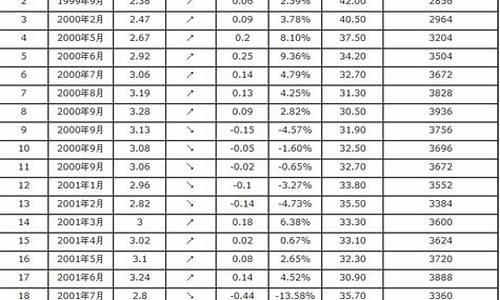

2011年全年,波罗的海国际干散货运价指数日均1548点,较2010年的平均值大幅下降了39%,也较航运业大幅衰退的2009年大跌了43%,为10年来最低水平。三大主力船型运价指数均出现较大跌幅,如巴拿马型船平均运价指数1749点,较2010年下降了44%;超灵便型船平均运价指数1377点,较2010年下降36%;海岬型船平均运价指数2237点,较2010年下降了36%。

总体运价跌回到十年前水平,但航运公司的成本却逐年上升,特别是占经营成本大头的燃油价格持续十年飞涨。国际原油2002年价格每桶最高不超过30美元,而如今价格已处于一百美元关口,是当年价格的三倍多。与此同时,船员劳工成本、造船成本也不断高涨。一般巴拿马船的运营日均成本在1.7万至2万美元之间,而目前的租金已下跌到1.3万美元,在运力集聚的太平洋区域,租金甚至已跌至万美元以下。

由于运价大大低于运营成本,船公司出现大面积亏损。韩国第二大干散货船公司KoreaLine2011年初宣告破产,希腊国际海运公司亦难逃厄运。中国远洋集团旗下的两大上市公司分别出现了巨亏和业绩大幅下降,一批国际中小船企由于资金链断裂或迎来倒闭潮,一些金融机构已减少或中止对航运业的投资。

国际干散货海运市场两次探底的背后是运力的供需关系出现了重大逆转。首先从运力的需求来分析,经过2010年的恢复性增长,2011年,全球经济增速明显放缓,对矿石、煤炭等大宗商品的需求出现了降温,深受债务危机影响的欧元区需求出现了负增长。著名航运咨询机构克拉克松根据2011年前11个月的数据推算,预计2011年欧元区全年进口矿石1.15亿吨,较2010年下降了3%,2010年的增速曾高达43%。2010年中国进口矿石出现负增长,欧元区大幅增长的矿石需求曾支撑国际海运价格恢复性上升。矿石进口量较大的亚洲区域(除中国外)增速也明显下滑,预计2011年全年进口增速为3%,较2010年32%的增速已大幅放缓。2011年除了中国矿石进口是正增长外,其余地区均出现了不同程度的下滑,有的甚至出现负增长。预计2011年全年全球海上矿石贸易量为10.5亿吨,增速为6%,较2010年放缓5个百分点。

全球矿石贸易增速下滑的情况同样也反映在其他大宗商品上,全球焦煤海上贸易出现了5%的负增长;全球动力煤增速较2010年下滑7个百分点;全球谷物仅较2010年增长了2%,综合上述数据,克拉克松预计2011年全球五大干散货海上总量为24.5亿吨,较2010年增长5%,增速放缓7个百分点。

运价腰斩沿海市场两度探底

2011年沿海运输市场呈现“前高后低,年末跳水,两次探低”的局面。受全球经济增长放缓、国际海运市场低迷拖累以及运力过剩严重影响,全年沿海运输市场表现低迷,且衷退程度已超过金融危机海运业最不景气时期。

上海航运数据显示,2011年全年仅6周指数保持在1500点以上,其余时间均在1500点以下,全年周平均点位较2010年下降近一成。以2011年12月23日数据为例,沿海综合运价指数降至1139点,而2010年同期为1478点,2009年同期为2110点,为近十年来最低水平,沿海运价则跌回2002年水平,十年航运发展涨幅为“零”。

主流航线秦皇岛至上海、广州的煤炭运价已跌至30元/吨和40元/吨以下,全行业处于严重的亏损之中。而更为不利的是,目前正值航运公司与电厂等大客户新一年度合同的谈判关键期,当下如此低迷的市场行情,令谈判桌上航运公司处于弱势地位,影响新合同的话语权。

由于海运景气度大幅下滑,一些上市海运公司业绩大幅滑坡,有的在2011年第三季度已出现亏损,全年业绩翻绿已成定局,整个航运业业绩下行的风险不断集聚,近期已出现部分小航运企业资金链断裂的严峻局面。

2011年,沿海运输市场出现二次探底,其低迷深度和广度均超出预期,其主要原因有以下几点。

南方火力发电量增速放缓。受全球经济增长放缓,外贸增速下降,特别是2011年下半年国家货币紧缩政策的效应逐渐显现,以及外贸加工业向内地转移步伐加快,南方沿海城市经济减速,工业增加值、外贸进出口等经济指标增幅减少等因素影响,煤炭需求不振。与煤炭需求相关的火力发电量数据显示,自2011年第三季度开始,沿海各主要城市的火力发电量增速出现了不同程度的下滑。

随着澳大利亚煤炭产量逐渐恢复,国际煤价自2011年下半年来持续下跌,而国内煤价受成本及人为因素推动持续上升,形成内外贸价格倒挂,2011年下半年的煤炭进口浪潮高涨,挤压了内贸煤炭需求。2011年11月份我国煤炭进口2214万吨,为历史峰值,较之2010年同期的1389万吨大增60%,而11月全国港口内贸煤炭发运量不足5000万吨,增长接近“零”,进口对内贸煤炭挤出效应非常明显。去年前11个月我国总计进口煤炭16156万吨,照此推算全年煤炭进口有望达到1.8亿吨,同比增长9%,与世界最大煤炭进口国日本并驾齐驱。我国是世界第一大煤炭生产大国,并正向全球最大煤炭进口国大步迈进。

国际海运市场低迷,特别是与沿海主力船型同类型的超灵便型船和巴拿马船,其日租金不足1.3万美元,运力集中的环太平洋区域租金更低,均在一万美元以下,而其运营成本均超过1.5万美元,出现了远洋越跑越亏的局面,阻碍了国内有远洋资质船舶出洋运营,加重了沿海运力压力。

运力过剩是目前市场低迷的最主要推手。虽然沿海运输市场经历金融危机期间一波杀跌,但不久受益于四万亿元投资,不少船东又大肆低成本扩张,中国成为全球第一造船大国,其中不少是国内船东订单,全社会盲目扩张运力,而目前正赶上全球经济放缓,国内调控收紧,引发运力供需严重失衡,航运业驶入低迷也就在所难免。

需求下滑凸显运力过剩

受金融危机影响,2009年后国内外船价进入下行通道,而世界各国纷纷推出了各项救市措施,主要是增加流动性,给船东及投资者提供了低成本扩张的资金来源,不少船东和投资者误认为航运的高增长尚未结束,中国对大宗商品需求还有“黄金十年”,为此纷纷下订单“多造船,造大船”,这也给今日航运市场运力过剩埋下了隐患。

克拉克松统计的数据显示,截至2011年11月底,全球干散货船队规模已达到6.08亿载重吨,预计全年将达到6.17亿载重吨,较2010年底统计增长7770万载重吨运力,同比增长14%,其中海岬型船、巴拿马型船、超灵便型及小灵便型船运力分别较2010年增长了18%、14%、16%、4%,运力供应增长的速度远远超过运力需求增长的速度,国际海运价格的大幅下跌已成必然。

2012年全球经济增长可能维持低速,大宗商品需求量最大的新兴经济体——主要是中国和亚洲其他国家和地区,受市场需求减速,内部通胀因素困扰,对矿石、煤炭等大宗商品的需求无法实现以往的高增长,增速回落的可能性较大,但也不排除国际价格低于国内同类商品,引发的进口增多现象,价格因素或许为2012年大宗商品贸易量增长的一个主要因素。

同时,2012年市场的运力过剩压力依旧十分突出。克拉克松数据显示,截至2011年11月底,全球干散货船订单持有量为2.1亿载重吨,占到船队总规模的35%,而2012年正是运力集中释放期,如果没有放缓运力运营的有效措施,消化这些新增运力需要两到三年时间,今年的国际海运市场将持续低迷。

政策利好市场或迎来反弹

针对全球经济放缓,复杂多变的环境,此前举行的中央经济工作会议明确,2012年将继续执行稳健的货币政策和积极的财政政策不变,并根据形势的变化及时作出预调、微调,并首次提出2012年经济有下行的风险,预示中央重新把稳增长放在经济工作的首位。

多数机构预计2012年我国的GDP在8.5%,虽然增速下滑,但仍可保持较快增长速度,是全球增长最快的经济体。再加上近期国家“限煤价提电价”政策,有利于提高电厂购内贸煤炭积极性,给沿海运输市场带来长期利好,从而缓解进口煤炭压力。预计2011年我国港口内贸煤炭发运量能达到6.5亿吨,同比增长19%,如今年保持10%的增长速度,内贸煤炭也能超过7亿吨,需求能得到有效保证。

而最大的不确定因素主要来自运力的增长。数据显示,由于前几年运力订单逐步释放,2012年运力供大于求的矛盾将依旧突出,运力供需压力能否逐渐缓解,主要取决于船东们能否取措施放缓和拆散老旧船的进度,但从目前的情况来看,总体仍不容乐观。其次是来自于铁路运能的释放程度。2011年大秦线预计运量在4.3亿至4.4亿吨之间,高于2010年的4.05亿吨,按照其设计标准已达到极限,2012年还有多少提升空间尚存较大不确定性,如运能释放有限,将对“西煤东送”形成压力,用外贸进口来替补,将对沿海运输产生负面影响。

市场运价经过连续的下跌,目前已下降到跌无可跌的境地,整个海运业处于严重的亏损状态,2012年全行业的洗牌已不可避免,但这样的经营环境不可持续,目前运价基本已在底部,随时有超跌反弹的可能,受国家“限煤价提电价”政策利好,外贸煤炭过度增长的势头或许会减速,受春节储煤季节性因素提振,市场有可能迎来修复性反弹,但总体来看,由于远洋市场2012年难有大的改善以及国内运力过剩问题仍比较突出,市场走出低谷尚待时日。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。