油价降了连锁反应_油价下降说明经济形势怎么样

1.中国的原油进口量或大幅下滑,这样对油价会有着怎样的影响?

2.疫情以来,为何国内油价久未反弹?

3.紧急通知!国际油价再次暴跌,会有哪些影响?

4.国际上的油价高有什么连锁反应吗

5. 国家油气安全之内涵

中国的原油进口量或大幅下滑,这样对油价会有着怎样的影响?

中国的原油进口量非常大,进口总量达到全球第一,正因为有中国不断增长的原油需求在,所以国际原油价格在此前基本都是平稳增长的状态,而受到今年疫情影响,中国原油需求大跌同时世界各国对原油的需求都减少非常多,导致油价一度跌为负值,大量满载原油的货轮在海上漂泊,还出了不少石油泄漏的事故。

如果中国的原油进口量大幅下滑,其它国家不变的话,那么油价必然会下跌,但是不会像疫情初期那样油价跌到负值。疫情初期的情况是由于世界各国对原油需求量大减导致,人类停滞了大部分生产生活,作为工业重要原料和能量来源的石油消耗就非常少。

整体上出现了供给远大于需求的形势,并且疫情还在一直持续,谁也不知道这种情况还会持续多久,恐慌加上现实情况导致油价暴跌。如果只是中国原油进口量大幅下滑的话远达不到这种程度,最大的可能就是国际油价小幅下跌,下跌幅度与中国原油进口减少量正相关。

不过中国原油进口量大幅下滑并不只是会导致油价下跌这么简单,其影响可能会更加深远,目前市场原油供给侧和需求侧都是相当的,偶有波动但是波动并不大,油价也维持在稳定区间。

但是一旦中国减少原油需求,市场上就会形成供给大于需求的情况,市场的直接反应就是油价下跌,问题是市场上多出的这部分原油能否被市场消化,如果不能被消化,那么原油的产能将出现严重过剩。

对于产油国来说只有减少原油产出才能够阻止产能过剩带来的油价下跌,对于产油国来说这样也会减少来自石油的收益,连锁反应下也许会再次引发石油危机。

疫情以来,为何国内油价久未反弹?

近期,因国际油价整体处于下行,跌破了40美元/桶的地板价,国内油价也迎来了新一轮的下调。同时,这也是国内成品油价在今年内的第五次下调,这次下调再度触及“地板价”政策。

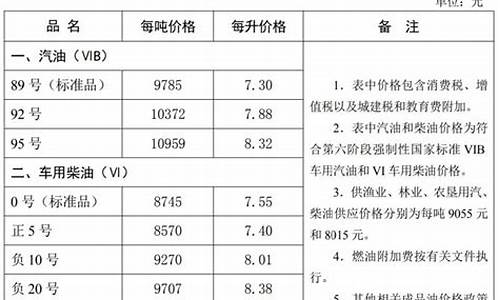

根据《石油价格管理办法》和《油价调控风险准备金征收管理办法》有关规定,自2020年11月5日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低160元和150元人民币,低于每桶40美元未调金额将全部纳入油价调控风险准备金,全额上缴中央国库。

春季新冠的爆发,让石油行业遭受了重创。大量的停工,导致石油供过于求,因此油价持续下降。情况持续到中国解封,石油行业得到缓解并逐渐重回正轨。

然而,随着疫情在海外的不断加剧,英国成为了继德国和法国之后第三个再次封城的国家。尽管英国对石油的需求远低于中国,但越来越多国家的封城无疑释放了一个信号。在这种前提之下,即使美国采取了每周减少800万桶原油库存的措施,依旧无法推高基准油价。

坎普在路透社每周的石油专栏中指出,早些时候市场看似乐观,但未来这段时间内石油供应量减少,油价升高。当前已经开始有人担心石油消费量低于供应量,导致石油供过于求。而更为关键的是,这一次似乎中国不可能出手相救。

在今年早些时候,中国趁油价走低之际购买了大量石油,石油业逐步恢复,炼油厂也提高了开工率。然而,随着中国不断填补库存,在春末夏初之际,中国石油进口量创下历史新高后已逐渐下降。有分析师表示,中国本季度石油进口量将低于第三季度,交易员会密切关注事态发展进程和石油进口的疲弱程度。

在此之下,国内的市场也缺乏利好支撑。根据金联创数据统计显示,截止11月3日,国内0#柴油均价为4905元/吨,较10月22日下跌了42元/吨。由此可见,虽然国内工程基建等行业对柴油仍有支撑,但由于二季度期间市场对行情的超预期乐观,导致下游前期备货较多,如今需求不如预期,社会库存量消耗有限,导致市场缺乏利好支撑。

当下,位于中东地区的欧佩克产油国正在商讨一件事情——加大减产力度,或者延长目前的减产速度。对于在4月达成协议,7月开始减产的中东各国来说,如今油价的下跌是它们始料未及的。彼时7月,产油规模从970万桶/天下降到770万桶/天。

而利比亚国家由于国内问题,油田和出口终端多次停产,因此石油生产控制协议将其排除在外。在今年1月封锁港口以来,其产油量从100万桶/天下降到了不到10万桶/天的水平。然而随着今年9月港口封锁结束,利比亚开始加紧生产,如今该国的日产量恢复到了80万桶/天,但却出现了石油储量过剩的情况。

目前,中国石油储量趋于饱和,市场需求并没有利好支撑,因此面对石油供过于求的情况,中国出手的可能性并不高。而德法英三国的再次封城,除了让其市场需求降低以外,更重要的是影响了旅游业的发展,阻碍了潜在的石油需求恢复。

社会停工、产业恢复受阻,导致石油市场地位的转变。而欧佩克等国却没有太多的选择,尽管明知道石油很可能会出现“供过于求”的情况,可面对着预算赤字和紧缩措施的影响,欧佩克部分成员国依旧有恢复减产乃至提高产量的打算。毫无疑问,如若欧佩克等国提升销量,的确可以通过薄利多销的方法来解决赤字,但从长久来看,要想油价持续保持高位,可能只有解决新冠一条途径了。

从全国平均水平来看,折合升价,经过此次调价之后,国内92号汽油及0#柴油每升均下调了0.13元。其实,2020年以来,国内油价经历了4次上调、5次下调、12次搁浅。然而在涨跌互抵之后,汽油每吨累计下调了1940元,柴油每吨下调了1870元。最终结果便是结合升价后,92号汽油每升下调了1.52元,0#柴油每升下调1.59元。

卓创资讯成品油分析师戴田东指出,本次调价后,消费者出行成本将有所回落。以油箱容量在50L的家用轿车为例,加满一箱92号汽油将较之前少花6.5元左右。或许对于部分家用车的消费者来说,这样的价格变动并不敏感,因为以月跑1000公里,百公里油耗为8L的轿车为例,此次调价前半个月前后的差价大约只有5.2元左右。

但对于运营车辆来说,油价下调带来的成本变动就要明显很多了。以物流行业为例,以月跑10000公里,百公里油耗在38L的斯太尔重型卡车为例,未来半个月内,单辆车的燃油成本将减少247元左右。又或者以滴滴、的士等运营车辆为例,假设其每月跑5000公里,百公里油耗为8L,则每月成本节省约104元。

对于有车一族来说,出行成本的下降无疑是一件好事。但对于路面来说,却是交通承载能力日益严峻的问题。因为用车成本的下降不但会导致人们更愿意开车出门,还潜在提高了人们买车的可能性,导致汽车保有量进一步上升,从而加剧路面的拥堵。

因此,从短期来说,油价下降于国内以利好为主。但从长远来看,油价持续走低所引发的连锁反应也是我们需要注意的。

(来源网络,侵删)

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

紧急通知!国际油价再次暴跌,会有哪些影响?

国际油价6月30日下跌。纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌4.02美元,收于每桶105.76美元,跌幅为3.66%;8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.45美元,收于每桶114.81美元,跌幅为1.25%。

油价下跌对于普通民众与一般的企业来说,当然是好事了首先,对于有车一族来说,油价下跌当然是好事,截至到2018年6月,我国机动车保有量已经达到了3.19亿辆。中国目前企业所消耗能源巨大,油价的波动于民众也息息相关的,油价下降意味着燃油费支出减少,间接的减少了生活成本,可以略为提高生活质量。

其次,对于能源消耗型企业来说,油价下跌也是好事,目前中国经济中大部分行业属于能源消耗型的行业,所以当油价下跌时,意味着公司的生产成本降低,提高了公司的利润率。

第三。可以有效减少外汇损失,中国目前的原油进口量占总需求量的七成左右,对国外依存度高,如果过高的油价会导致外汇大量流失,使得国际贸易收支可能会产生失衡。

第四,当油价下跌后会产生一系列的好处,由于油价下跌,普通民众生活成本降低,资金比以往充裕了许多,间接又可以带动消费、旅游等,可以提高普通人的生活质量。

油价下跌也是有着不好的地方首先,比如存在债务违约风险的产油国委内瑞拉,只要油价剧烈下跌并长时间维持在那里,该国未来可能还不得起债务,将会导致债务违约,委内瑞拉所欠中国的几百亿美元贷款就会产生违约。

第二,对于国内一些原油开采企业来说就是坏事了,油价下跌就代表了其主营业务收入的减少,油价下跌对于石油开采企业来说就是意味着利润率的减少。

总结短期的油价下跌或者上涨一定程度上是好事,但是长期的一直上涨和下跌就不会是好事,产油国利润减少,造成持续的亏损,发达国家利益受损,就出现经济动荡。特别是美国控制的原油价格,不可能让石油价格一直跌下去,小幅度跌落之后肯定会迎来一波涨价潮。

国际上的油价高有什么连锁反应吗

当然有阿,国际油价高了,国内的油价自然也会高起来的,如果国内的油价没有高起来,都是国家利用国库里的银子在做调整。其次,国内的油价涨了,就会影响国内人民的生活水平,譬如有车一族就会精简节约,或者要求老板涨工资,从而一个连锁反应就是国内的消费水平提高了,人民的生活水平就意味着降低了。

国家油气安全之内涵

第二次世界大战以后,电动机和内燃机的发展开创了一个自动化、大批量生产的时代,化工、电器、汽车制造等工业部门崛起,赋予经济增长以新的活力,而所有这一切都是以石油能源作为基础的。石油天然气的重要性正是由其在经济发展中的作用所决定的,因此,在探讨国家油气安全问题之前,有必要简单回顾一下石油天然气的性质与用途。

一、石油天然气的性质与用途

石油素有工业的“血液”之称,天然气与石油(简称“油气”)属于同一种类型的能源,它比石油具有清洁、高效、储量大等优点,是比石油更为优选的一种战略物质,同时,它与石油一样也具有以下一些特点:

1)油气是不可再生能源,其分布具有不均衡性。

2)油气储藏具有地质构造的复杂性、地下情况的不确定性与勘探开采投资的高风险性。

3)油气是重要的化工原料。从石油中可以炼制乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等。可为塑料、纤维、橡胶三大合成材料提供充足而廉价的原料,从而为化学工业和轻纺工业节省了大量的天然原料。

4)油气是重要的能源,而且污染较煤轻。油气可燃性好,单位燃烧值高,比较清洁,二者在能源消费结构所占比例约为65%,目前还没有一种其他能源能替代油气;石油可以加工成各种油品,如汽油、煤油、柴油、润滑油等。

5)石油加工的各种副产品用途广泛,如可以提炼出沥青,是铺路、修水坝的良好材料,以及提炼的石蜡可用于造火柴、蜡烛、包装纸等。

因此,石油天然气一直是各国非常重视的战略物资。

二、油气对世界经济发展的作用

在20世纪50年代以前主导工业化进程的一次能源供应依赖煤炭,煤炭资源不仅数量大,分布的普遍性强,而且当时欧洲工业化先导国家尚处在原始资本积累阶段,能源总体消费水平不高,因此,保障有限的消费需求比较容易从本国及殖民地得到解决。50年代以后,世界能源消费与生产(供应)发生了巨大变化,第一,随着工业化和城市化进程加快,世界能源消费总体水平增长加速,1900~1950年全球一次能源消费的年递增速度为3.2%,而1951~1992年期间则达到了4.5%;第二,以工业化国家为代表的全球能源开始发生重大结构性转变,煤炭在一次能源消费中所占比重从50年代初的60%下降到90年代初的不足30%,而同期的石油及天然气消费比重从37.4%上升到了60.7%,石油天然气逐步取代煤炭成为世界一次能源消费结构中的主导能源。油气成为推动工业现代化和经济发展的主要动力,1960~1970年的10年间,西方主要发达国家的国民生产总值年均增长4%~5%,其中,美、日、西德的国民生产总值分别增长了1~1.3倍(王金洲,1999),这是与油气在全世界范围内大量合作开采、在经济全球化过程中互相利用资源分不开的,也就是说,资源经济的全球化趋势改变了世界生产动力方式,提高了生产率,促进了世界经济的发展。

第二次世界大战以后,英国经济发展缓慢,经济发展速度落后于其他发达资本主义国家。在资本主义世界工业生产中,英国所占的地位已从20世纪50年代初期的第二位下降到第五位,先后被日本、西德和法国所超过。随着北海油田的开发,特别是近些年石油产量的直线上升,英国在20世纪90年代后期一跃成为世界第五大产油国,使长期疲软的英国经济增加了活力,石油成为英国经济“一片暗淡的地平线上的一线光亮”。下面的事实向人们展示了油气在英国经济发展中的贡献:

第一,国际收支逆差转变为顺差。在1974~1975年的经济危机中,英国国际收支状况严重恶化,1974年到1976年国际收支逆差三年累计达68亿英镑,突破历史最高记录。1976年,英国国内石油需求的91%依赖进口,1977年,石油进口大大减少,还出口9亿英镑的石油,从这一年起,英国摆脱了自1974年到1975年经济危机以来国际收支连年出现逆差的困境。从1980年开始,英国石油完全自给,此后每年都有大量出口。

第二,政府财政收入增加。英国政府每年通过对开发北海油田各家石油公司征税获得一笔很大的收入。征税的项目主要有矿区使用费、石油收入税和公司利润税。

第三,扩大了就业机会。为了适应北海油田开发的需要,一些企业原来闲置的生产能力得到了利用,同时新建了一些企业,这对增加工作岗位、减少失业起到了一定的作用。1978年,在英格兰、威尔士、苏格兰,直接或间接从事与海上石油和天然气有关的就业人数达10万多人,而直接或间接参与供应采油设备和配件,以及有关油田开发各项服务的公司则有2000多家。

第四,带动了国民经济发展。北海油田从勘探到投产,需要一整套生产设备,其中包括钢结构采油平台和混凝土采油平台、钻探船和运输船、海底油管、大型转油站、初步加工系统、海上服务设施等,这就为发展工业开辟了市场,从而带动了机器制造业、电力、化工、建筑和运输等有关工业部门的发展。1978年,英国国民生产总值比上年增长了13.8%,超过了法国(3%)和德国(7.4%),在欧洲经济共同体国家中居于首位,这主要是由于开发北海油田所促成的。

以上事实充分说明了油气以及油气资源经济的全球化趋势在世界经济发展中的重要作用。而几次世界范围的石油危机却严重打击了世界经济的发展。

三、石油危机对世界经济的影响

油气在对世界经济作出巨大贡献的同时,也带来了极大的冲击。20世纪70年代的两次石油危机和1990及1999年世界范围的石油价格的上涨,导致了世界经济增长率下降,通货膨胀率和失业率上升,并且引发了多种形式的社会危机,对世界政治、经济和社会秩序产生了重大影响。

20世纪70年代是石油价格飞涨的年代,两次石油危机(即石油价格飞涨对西方石油消费国经济的严重打击)均发生在这个时期。为什么会出现这种状况?其原因在于:一方面,世界市场对石油的需求迅速增长,西方国家严重地依赖中东石油;另一方面,石油输出国组织(欧佩克)单方面主宰石油价格,实行价格垄断。20世纪70年代初期,世界石油需求迅速增长,石油短缺现象开始露头,1973年,石油输出国组织国家的石油产量占了当年世界石油总产量的43%,一些石油输出国组织国家又规定了其产量上限,从而进一步加剧了市场的紧张情况,市场价格上升到标价以上。石油输出国组织很快意识到按标价征税,降低了实际收入,而且通货膨胀的速度比原德黑兰协议允许的2.5%还大。因此,1973年,石油输出国组织要求增加标价。与此同时,阿以战争爆发,石油输出国组织终于于1973年10月利用这个机会,促使世界第一次石油供应短缺危机爆发,造成世界石油市场每天短缺500万桶的局面,然后再提出与石油公司就标价问题进行谈判。这次油价危机对美国、西欧、日本等依靠廉价石油起家的国家的经济冲击很大。出现了世界性的经济衰退。

1978年9月“伊朗革命”爆发,由此导致石油产量急剧下降,现货市场的石油价格开始回升,到1981年1月,油价涨到34美元一桶,几乎是70年代初油价水平的20倍。由于石油价格的飞涨,西方石油消费大国的经济遭受沉重的打击,西方各国纷纷采取节能和能源替代等措施,使西方对中东石油的需求量明显下降。同时,高油价刺激了世界各国采油业的发展,导致非石油输出国组织国家的地区如墨西哥、北海、阿拉斯加等石油产量稳定增长。由此造成在整个20世纪80年代石油价格基本上处于震荡状态。20世纪90年代由于海湾战争、原苏联解体、东南亚金融危机等造成的世界石油产量不稳定,使得世界石油价格没有规律性的变化,90年代后期油价开始回升,世界经济开始好转。

四、国家油气安全之内涵

由以上的分析,我们可以看到油气资源直接影响到世界经济的兴衰,而且,由于经济的全球化趋势使得各国经济在油气供求发生变化时,经济状况也发生了连锁反应;欧佩克对石油价格的操纵使部分主权国家在石油市场无能为力;世界上的各种战争也多少与能源矿产资源,特别是石油天然气有关。二次大战以后,石油天然气的安全问题引起了世界各国的极大关注,美国能源部曾多次专题研究石油安全问题,法国能源政策首先关注的就是能源安全,而众多的发展中国家,如秘鲁、阿根廷、厄瓜尔多、科威特、伊拉克、巴林、沙特等国一直是通过垄断全国油气行业的国家石油公司来达到政府控制油气资源的目的。许多发达国家虽然有多家石油公司并存,但国家往往通过各种财政政策来调节石油公司的油气开采活动,这样,一方面各国加快了对国内油气资源的勘探力度,并使国内油气资源的开采更具合理性;另一方面各国分别着手拓宽了国外油气投资区域,并在海陆双向领域投资,以扩大其油气资源拥有量。而且,各国还在石油天然气储备方面进行了卓有成效的工作,特别是北美和欧洲各国。再者,在油气技术研究、管道投资与建设上,各国也是从国家油气的长远供应角度出发来决策。可见,随着世界经济的发展和经济一体化趋势的加强,在石油天然气的消费量越来越大、而油气资源又有限的情况下,世界各国已经非常关注石油天然气资源的供应安全。

从理论上说,对“国家油气安全”这个概念的理解,应该包括油气资源供应安全和油气资源使用安全两个方面,有时也称油气资源的经济性安全和油气资源使用的生态环境安全(图2-1)。所谓油气资源供应安全,是指油气资源供应保障的连续性与稳定程度;所谓油气资源使用安全,是指油气消费及使用不应对人类自身生存与发展的生态环境构成大的威胁(如减少CO2、粉尘及SO2等大气污染物的排放等)。在这里,保障油气资源的连续与稳定供应是国家油气安全的基本目标,是个“量”的概念,为后者的发育提供着必要的物质基础;油气使用安全则是国家能源安全更高目标的追求,是个“质”的概念,为前者的发展提供着不断的创新动力。本书所讲的国家油气安全主要是从油气的供应安全来说的。

图2-1 国家油气安全的构成及相关关系供应稳定性=经济安全性

(据张雷,2001)

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。